はじめて写真を見たとき、「ここ、本当に東京?」と疑いたくなった、小平市にある「ガスミュージアム」。武蔵小金井駅からバスに揺られること20分、「ガスミュージアム入口」で下車し、いよいよ門をくぐると、そこには写真で見たとおりの、まるでヨーロッパの街角のような景色が広がっていました。

こんなに美しい赤レンガが、東京にあったなんて

ガスミュージアムは、1967(昭和42年) 4月29日に開館した、東京ガスが運営する企業博物館です。

敷地内には「くらし館」と「ガス灯館」の2つの展示館がたち、あまりに美しい赤レンガの建物に、新しくつくった建物なのかな?と思っていたところ…

どちらも、明治時代のガス事業で使われていた建物を移築・復元したものでした。

「くらし館」は、1912年(明治45年)に荒川区の千住に建てられた、東京ガス千住工場の建物を移設復元。

もう一方の「ガス灯館」は、1909年(明治42年)に文京区本郷に建てられた、東京ガスの出張所の建物を移設復元。

屋外は「ガスライトガーデン」と呼ばれる庭園になっていて、パリやロンドン、ドイツで使われていたが歴史あるガス灯が18基並んでいます。

ガス灯と赤レンガの組み合わせは、やっぱりヨーロッパの街角を歩いている気分になります。

このガス灯たちは24時間、あかりが灯されているそうです。

私が訪れた時期は、ちょうどラベンダーが咲いていました。近づくと芳醇な香りがしてとても癒されます。庭園にはベンチも置かれいて、私ものんびり座りながら、赤レンガの建物やガス灯のある風景を眺める時間を過ごしました。

しかもこの日は、来場者も少なく、私の独占状態。ずっと座っていると、本当にここがどこなのかわからなくなるほど、非日常の時間。

庭園には藤棚もあり、藤棚の下にもベンチが置かれています。日陰になるので、ここで時間を過ごすのもよさそう。デートにもぴったりではないでしょうか。

館内でもゆっくりできるし、展示も見ごたえたっぷり

ガス灯館では「ガス灯の点灯実演」も

企画展以外は写真撮影OK!

ガスミュージアムでは、まずはじめに受付を済ませて(簡単なアンケートを記入)、そのあと「ガス灯館」を見学します。いや、順序はきっと個人の自由ですが、受付を終えるとすぐ「ガス灯館」があるので、その流れで見学するのがよさそうです。

1階が常設展、2階が企画展。椅子が並んでいるのは、1日3回(11時/14時/15時)行われる「ガス灯の点灯実演」を見学するため。

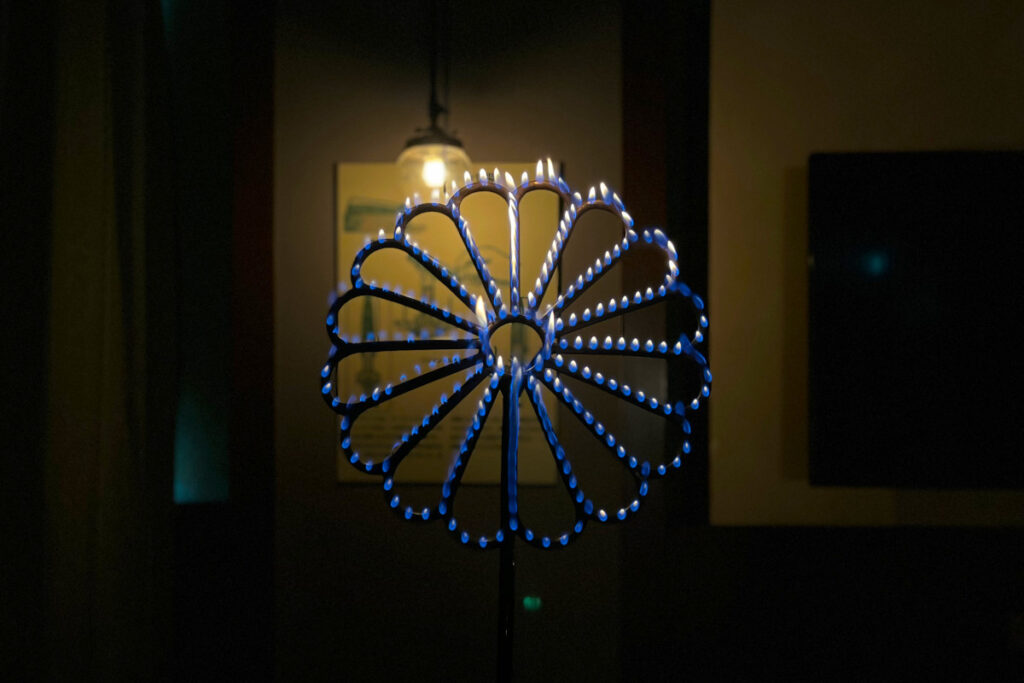

私も「ガス灯の点灯実演」を見学しました。暗闇のなか、幻想的に炎が浮かび上がります。花の形をしたガス灯は、いまの時代でいうところのイルミネーション的な役割を果たしていたのだそう。

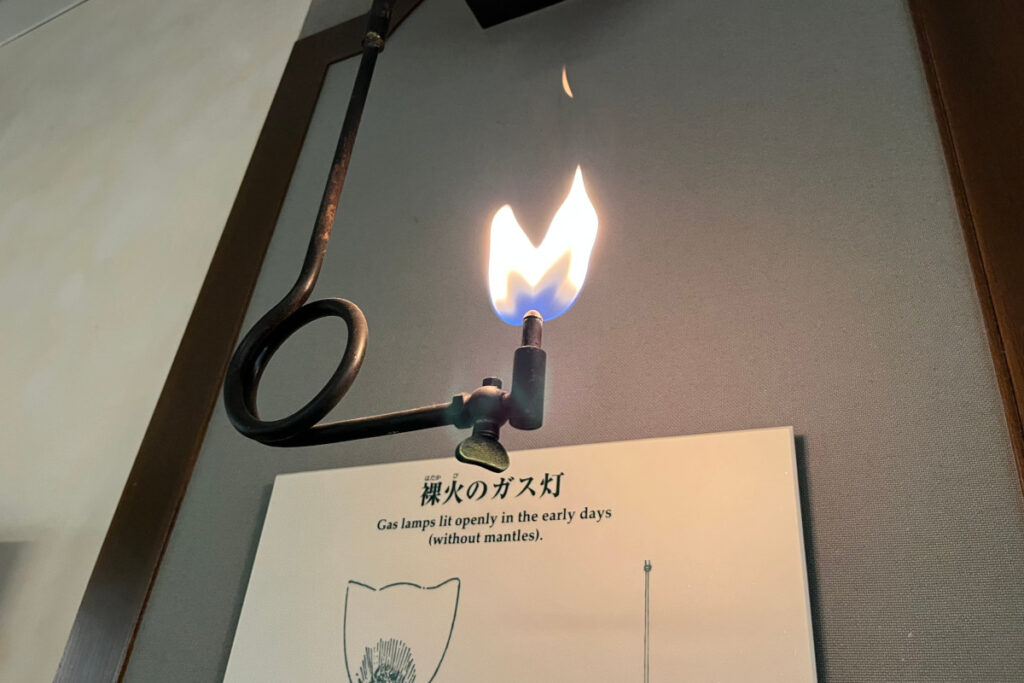

こちらは「裸火のガス灯」。炎の形が、魚の尾びれみたいであることから、魚尾灯(ぎょびとう)と呼ばれていたそうです。

「ガス灯館」の常設展では、明治時代の社交場「鹿鳴館」で疲れていたガス灯をはじめ、明治から大正期にかけて使われていた貴重なガス灯が展示されています。

私たちの身近にあるガスを学べる「くらし館」

「ガス灯館」に比べて広々としていて、天井も高く開放感のある「くらし館」。ベンチも置かれているので、空調の効いた館内でゆっくり過ごすこともできます。

私たちの暮らしのなかで使われるガス器具の歴史について展示しており、昔のガス器具を眺めてると、なんだかタイムスリップした気分に。

緻密につくられたミニチュがあって見入ってしまいます。テーブルの上にはトーストと目玉焼き、コーヒーまで準備されていて、そこにいない人物の姿まで想像させます。

さて、説明書きには、こう書かれていました。

東京オリンピックに日本中がわいた1964年(昭和39年)のある朝、新宿近郊の公団住宅にする南原家では、一家4人テーブルを囲み朝食が始まったばかりです。

ちゃんと物語があるのも、洒落がきいていて楽しいですね。

お風呂場のミニチュアには、つぎのように書かれています。

1985年(昭和60年)に東京都下の郊外へ、念願の庭付き戸建て住宅を購入した南原家では、そろそろ夕暮れ時になり、お風呂の支度をしているところです。

1964年には公団住宅に住んでいた南原家ですが、1985年には郊外に、念願の庭付き戸建て住宅を購入したようです。時間の流れを感じさせるストーリーに、思わずくすっとしてしまいました。

住所・アクセス/関連サイト

東京都小平市大沼町4-31-25

西武新宿線「花小金井駅」より西武バス 東久留米駅西口(錦城高校・西団地経由)行きで「ガスミュージアム入口」下車

西武池袋線「東久留米駅」より西武バス 武蔵小金井駅(西団地・錦城高校経由)行きで「ガスミュージアム入口」下車

JR中央線「武蔵小金井駅」より西武バス 東久留米駅西口(錦城高校・西団地経由)行きで「ガスミュージアム入口」下車