東京で唯一「にほんの里100選」に選ばれている町田市の「小野路(おのじ)」。散策前の腹ごしらえに、「小野路宿里山交流館」を訪れてお昼ご飯を食べました。

旅籠を改修した「小野路宿里山交流館」でお食事

「小野神社前」バス停からすぐの場所にある「小野路宿里山交流館」は、観光交流の拠点として整備された施設です。ここは、江戸時代に甲州街道と八王子道を結ぶ交通の要衝として栄えた宿場町「小野路宿」で、旅籠のひとつだった「角屋(かどや)」を改修したもの。

旅籠とは、江戸時代の街道沿いに設けられた宿泊施設のことです。

こちらの立派な長屋門から入ってみました。江戸時代へタイムスリップするようなワクワク感があります。

きれいな緑の芝生が広がる庭には、サルスベリの木が立ち、鮮やかなピンクの花が可愛らしいアクセントを添えています。その庭を眺めるように、風格ある主屋と土蔵が並び、宿場町らしい落ち着いた景観をつくり出しています。

こちらは味噌蔵。昭和4年7月に、土蔵と一緒に造られたものだそう。

施設の中心となるのが主屋です。

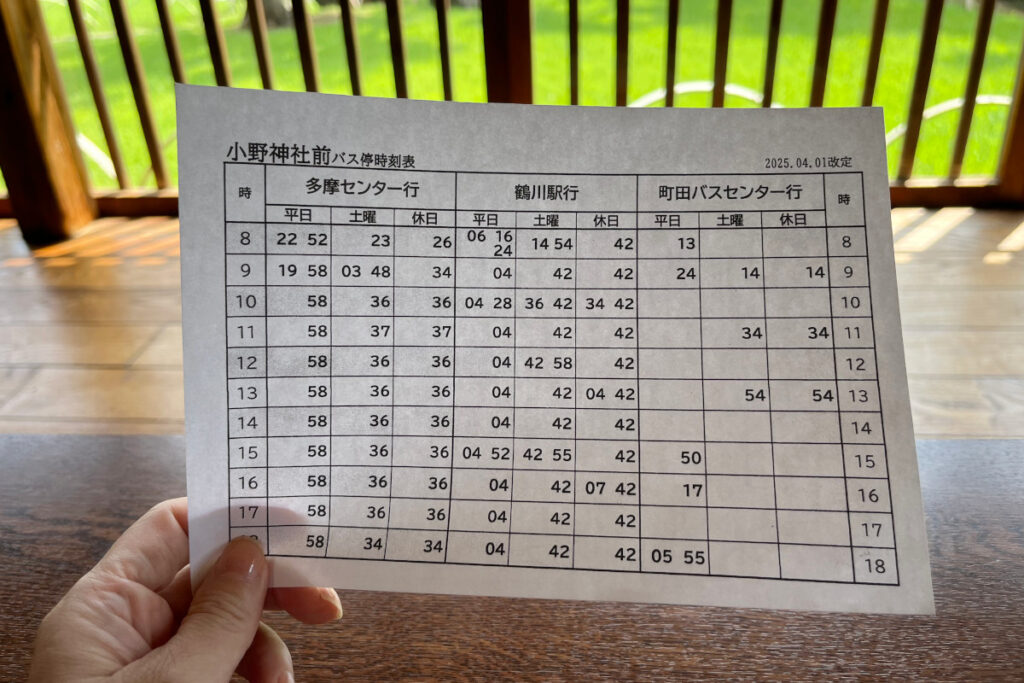

館内には、小野路産の野菜や果物、加工品が並ぶ「物産・直売コーナー」、散策に役立つ地図やバス時刻表をそろえた「情報コーナー」、そして食事やお茶を楽しみながら休憩できる「交流スペース」が設けられています。

小野路散策を楽しむ際には、情報収集や休憩に、ぜひ訪れたい場所です。

交流スペースの奥には和室が広がっています。私はこちらの部屋で、お食事をいただくことにしました。

すぐ目の前に、きれいな庭が広がる風景を眺めながら過ごせます。

「小野路うどん(650円)」と「里山コロッケ(150円)」をいただきました。といっても、お食事メニューはこの2つだけです。シンプルで迷わなくていいですね。

小野路産の地粉を100%使用したうどんは、いわゆるうどんとは違って、どちらかというとお蕎麦に近い食感。温かいつゆには豚肉やごぼうも入っていて、見た目以上に満足感がありました。

かき揚げも美味しかったし、里山コロッケはゴロっとしたじゃがいもが入った素朴な味わい。どちらも地元らしさを感じられる優しい一品でした。

小野路宿里山交流館には、散策に役立つ地図やパンフレットがそろっていて、バスの時刻表まで用意されているのが嬉しいポイント。初めて訪れる人でも安心して小野路の町歩きを楽しめます。

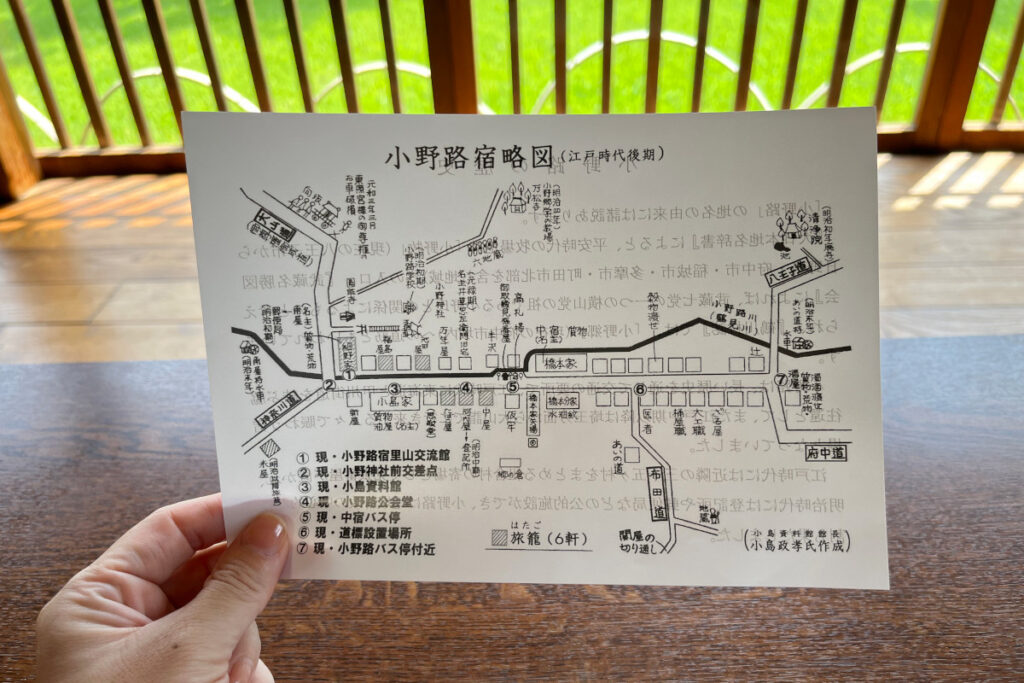

こちらは小野路宿の案内図。

そしてこちらが、今回の小野路散策で大活躍してくれた散策ガイドマップ!(散策が終わる頃には、あまりに使いすぎてぐしゃぐしゃになってしまいました……)

食事のあと、冷たいお茶を片手に、しばらくガイドマップとにらめっこしながら、これから歩く道のりに思いを馳せワクワクする──そんな時間もまた散策の楽しみのひとつです。

旅籠の面影を残す空間で過ごしていると、東京にいながら小さな旅行気分。人も少なく静かで、心ゆくまでのんびりできました。

小野路宿通りをぶらり

小野路宿里山交流館が建つバス通りは「小野路宿通り」と呼ばれています。

かつては旅籠や商家が並んでいた場所で、今も黒塀の家並みや町割りに往時の面影が残ります。景観を守るために電柱の地中化が進んでいるため、電柱も少ないです。車の通りはそこそこあるものの、せせらぎも流れており、のどかな雰囲気が漂います。

小野路宿通りにある「小島資料館」は、江戸時代から続く旧家・小島家に伝わる貴重な史料を展示する私設資料館。小島家は名主を務めた家柄で、幕末に活躍した新選組や多摩地域の歴史に関わる資料が多く残されています。

さきほど「小野路宿里山交流館」でいただいた「小野路案内図」は、小島資料館の館長である、小島政孝さんが作成されたそうです。

映画に出てきそうなレトロな外観の建物は「小野路公会堂」。明治24年に開設された小野路登記所の跡地だそう。

住所・アクセス/関連サイト

東京都町田市小野路町888-1

小田急線「町田駅」または「鶴川駅」よりバスで「小野神社前」下車すぐ

小田急線・京王線「京王多摩センター駅」よりバスで「小野神社前」下車すぐ