いつだったかの風鈴市以来、何十年かぶりに川崎大師へ行ってきました。

というのも、美容院での美容師さんとの会話中に「属性」の話になったんです。自分の属性と相性のいいパワースポットが調べられるサイトがあるということで、私もカラーをしてもらいながらスマホでチェック。

生年月日と血液型を選ぶと、全国にある相性のいいパワースポットが出てきて、そのなかに「川崎大師」があったのです。

そのほか東京では「高幡不動尊」や「深川不動堂」もあって、どちらも今年行っていて!なんだか嬉しくなりました。

というわけで、川崎大師参拝のスタートです!

川崎大師駅〜表参道〜仲見世通り

普段めったに乗らない京急線に乗って、「川崎大師駅」で下車。駅前がとても広々としていて開放感がある場所に、ぽつんと駅が佇んでいます。

まずは表参道を歩きます。表参道は、車が通るような通りで、道の両側に、川崎大師名物の久寿餅(くずもち)を販売するお店などが連なっています。

仲見世通りを歩かない近道もあるようですが、せっかくなので、表参道をぶらぶらして、仲見世通りを歩くコースで訪れました。

祝日明けということで、定休日のお店もちらほら。「せき止め飴」と書かれた看板が目を引きますが、川崎大師土産として有名みたい。

仲見世通りは、川崎大師の大山門までつづく約150メートルの通りです。お祭り感もあって、人の少ない平日でも不思議と賑やかな雰囲気。歩いているだけでワクワクします。

「住吉」で縁起のいい”久寿餅”をいただく

大山門のすぐそばにお店を構える「住吉」は、1917年(大正6年)創業の老舗和菓子店です。添加物を使わず、伝統の味を守りつづけている「久寿餅」が看板商品。

「久寿餅」は、葛粉から作る「葛餅」とはまったくの別物。小麦粉のでんぷんを乳酸発酵させてつくるもので、関東独特のもの。和菓子の中唯一の、発酵食品なのだそうです。

和菓子を販売するショップと並んで喫茶スペースがあります。

和モダンな店内。写真では見えていない、奥のほうにもまだ座席があります。平日なので空いていました。

先にレジで注文してお会計をして、テーブルで待つスタイルです。

通常の久寿餅以外にも、季節限定の久寿餅があったり、あんみつ、厄除けまんじゅうがあったり……。観光地価格ではなくて、良心的なお値段だと思います。

いただいたのは「久寿餅セット」。冷たいお抹茶がついて800円。久寿餅だけなら500円です。

弾力があってぷるんぷるん!きなこと黒蜜は間違いない組み合わせで、おかわりしたい美味しさでした。お土産に買って帰ればよかった……。

「久寿餅」という名前には、長寿を願う「寿」が入っているのもなんだか縁起がいいですが、三角の形にも、浄化や厄を払うという意味があるのだそうです。

いよいよ川崎大師を参拝

お腹を満たしたあとは、いよいよ「川崎大師」を参拝です。諸説ありますが、川崎大師は、東京都の「西新井大師」、千葉県香取市の「観福寺」と並ぶ、関東厄除け三大師のひとつに数えられています。

正式には「平間寺(へいけんじ)」といい、平間兼乗という武士が42歳の厄年に、夢のお告げにより海から弘法大師像を引き上げて祀ったところ、厄が除かれたそう。それを知った尊賢上人と一緒に、1128年(大治3年)に寺を創建。厄除け大師として信仰されるようになりました。

大山門をくぐると、正面に大きな大本堂がそびえています。こうみえて木造ではなく鉄筋コンクリート造。1964年(昭和39年)に再建されたもので、堂内には本尊「厄除弘法大師像」がお祀りされています。

川崎大師では毎日、お護摩祈祷を行っていて、受付所の大きさにも驚かされます。

もう一つのお堂「不動堂」。成田山新勝寺の御本尊である不動明王のご分躰がお祀りされています。不動明王は、迷いや悪縁を断ち切り、正しい道へ導く仏さまです。

川崎大師でひときわ目立つのが、きれいな朱色をした八角五重塔。本堂と同じく、こちらも木造建築のような鉄筋コンクリート造。

八角形の五重塔は全国的にも珍しいもの。長野県上田市にある「安楽寺」には、国宝にもなっている八角形の三重塔があるようです。

祈りと平和の像。弘法大師1150年御遠忌と10年目毎の吉例大開帳奉修を記念し、造られた像だそう。

経蔵。インドの釈迦如来像、中国の乾隆版大蔵経、韓国の天井画「双龍」、日本の仏画「飛天」が配置され、仏教がインドから中国、朝鮮半島を経て日本へ伝わった歴史を象徴しています。

参拝者は大日如来を表す五鈷杵(ごこしょ)に金箔を奉納し、仏さまとご縁を結ぶことができます。

四国八十八ヶ所を巡礼する「お遍路」を象徴する弘法大師像。

まわりには「新四国八十八カ所霊場」が設けられ、実際の霊場から受けたお砂が埋められています。ここを参拝すると、四国八十八ヶ所を巡ったのと同じ功徳が得られると伝えられています。

境内の一角には力石も並んでいます。

江戸時代から明治時代にかけて、各地の寺社の境内では力石を持ち上げてその重さを競う「力くらべ」が盛んに行われていたと言います。

一番大きいものは百貫(なんと375キログラム)あるそう。これを持ち上げられる人がいたのだろうか……。

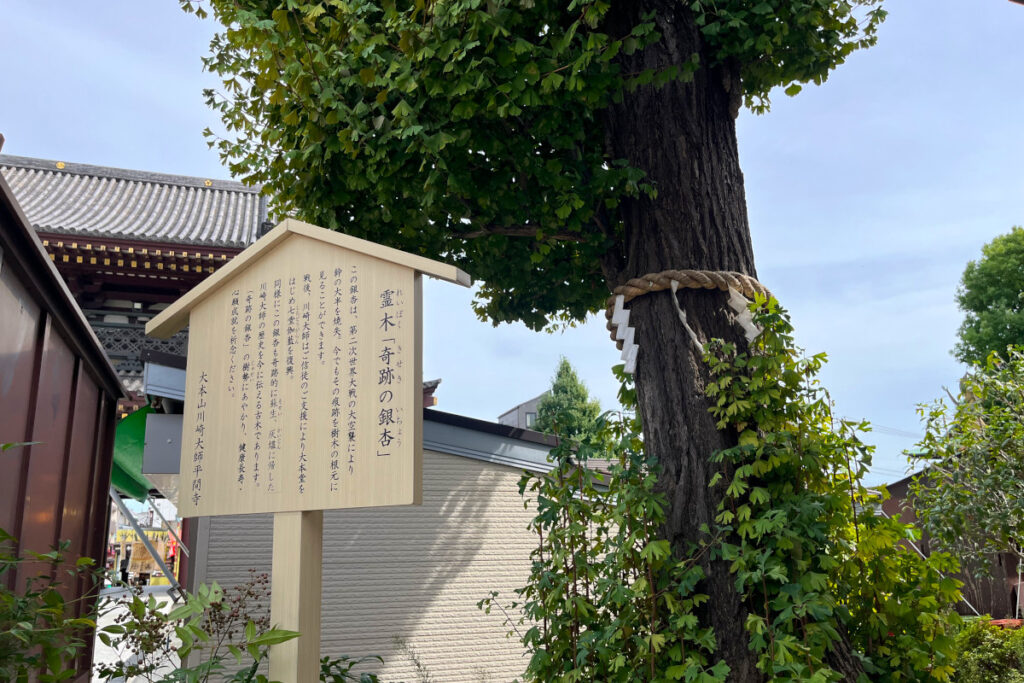

霊木「奇跡の銀杏」。第二次世界大戦の大空襲により幹の大半を焼失しましたが、奇跡に蘇生したのだそう。奇跡をあやかりたいですね。

江戸時代から多くの参拝者で賑わっていた「川崎大師(平間寺)」。参拝者は、六郷川を渡り、この道標を目印に大師道へと進んでいったそうです。現在は境内に移されています。

つるの池の景観が美しい

境内には「つるの池」が広がり、朱色の「やすらぎ橋」が静かな水面に映えます。橋のたもとにはあずまやがあり、風に揺れる柳の向こうには八角五重塔がそびえ、まるで一幅の絵のような景観ではないでしょうか。

反対側から撮影すると、橋を渡った先に、黄金の「釈迦像」。その奥には異国情緒を感じる「薬師殿」が見えます。

古来から、朱色は災難を除き、幸福を招くと言われているそう。欄干には悟りへと向かう階段を表す梵字が刻まれています。

神々しい「降魔成道釈迦如来像(ごうまじょうどうしゃかにょらいぞう)」。

お釈迦さまは29歳で出家し、6年の苦行を経て菩提樹の下で悟りを開かれました。このとき左手を膝に置き、右手を伸ばして大地を指さした、その姿を表した像です。川崎大師の開創850年を記念して1977年(昭和52年)に建立されたものです。

つるの池の近くには「日本百観音霊場お砂踏み参拝所」があります。2017年(平成29年)に、開創890年を記念して整えられたそうです。

ここには、西国三十三観音・坂東三十三観音・秩父三十四観音の計百ヶ所の霊場からいただいた「お砂」が納められており、参拝者はここを巡ることで、百観音を実際に巡礼したのと同じ功徳を得られるとされています。

川崎大師では、「四国八十八ヶ所」だけでなく、「日本百観音」巡りもできるのですね。

おわりに──平日は空いていてゆっくり参拝できる

いつかの風鈴市に訪れたときは、ものすごく混んでいて歩くのも大変だったけれど、こうして平日に訪れてみると、人も少なくゆっくり境内を散策できて、とてもいいリフレッシュになりました。

参拝だけでなく、日本百観音のお砂踏みが体験でき、美しい景観にも癒され、仲見世通りを歩けば観光気分もぐっと高まります。

次回は、仲見世通りだけじゃなく、表参道沿いにあるお店でのグルメも楽しみたいなぁと目論んでいます。

住所・アクセス/関連サイト

神奈川県川崎市川崎区大師町4-48

京急「川崎大師駅」より徒歩8分